728x90

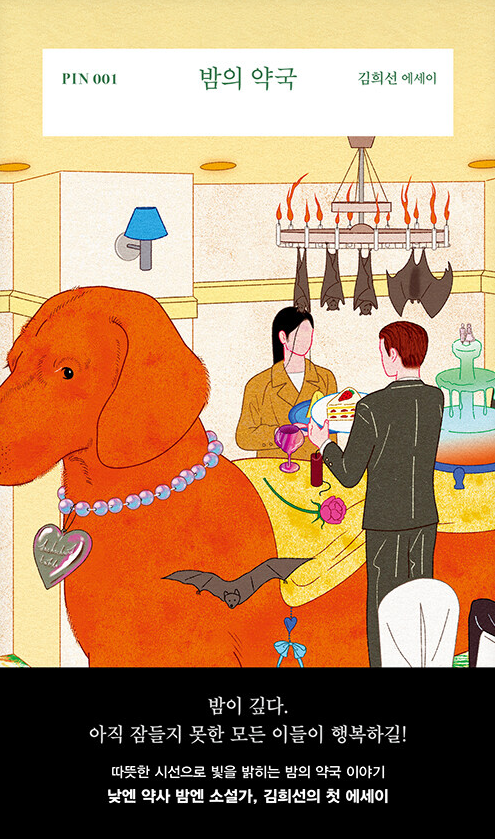

밤의 약국 / 김희선 지음. 현대문학 (2023)

도서관과 요리사와 작가를 섞어놓은 삶을 살고 있다보니 비슷한 구성을 가진 사람들을 보면 반가움이 먼저 솟아오른다.

약사이자 작가이면서 곳곳에서 묘하게 취향 비슷한 김희선 작가의 에세이를 볼 때도 그런 느낌이다.

간혹 길을 걷다가 야간 지정 약국이 불을 밝혀놓은 것을 보며 에드워드 호퍼의 그림을 생각하곤 했으니 더욱 그렇다.

여기에 약사라는 전문직에 신뢰를 보이는 사람들이 만들어내는 다양한 에피소드가 겹쳐지며 재미있는 이야기를 만들어낸다.

예전에 원주 시내엔 황태 국물에 칼국수와 만두를 끓여 내는 오래된 식당이 하나 있었다. 하루는 거기서 어떤 할머니와 마주 앉아 칼국수를 먹었다. 약국에 자주 오던 할머니인데, 긴히 할 이야기가 있다며 어디 가서 국수라도 한 그릇 먹지 않겠느냐고 부탁했기 때문이다. 저녁이면 문을 닫고 집에 가야 하는데, 할머니 표정이 너무 간곡해서 거절할 길이 없었다. 결국, 할머니를 따라 구시가지 골목길 어딘가에 있는 작은 칼국숫집에 가게 되었다.

"여긴 황태 칼국수가 맛있어. 내가 살 테니 많이 먹어."

할머니는 황태 칼국수 두 그릇을 주문했는데, 곧 나온 음식을 보고 깜짝 놀랐다. 엄청나게 큰 대접에 국수가 한가득 담겨 있고 위엔 김가루와 깨소금이 산처럼 올려져 있었다. 그릇에선 뜨거운 김이 피어올라서 테이블 위엔 안개가 낀 듯 서로의 얼굴이 잘 보이지 않을 지경이었다. 그 안개 너머로 할머니가 말했다.

"약사님이 내 재산을 좀 맡아서 관리해주면 좋겠어. 부탁이야."

- p.114

우리가 밥을 먹고 나면 커피를 마시듯 할머니들은 식사를 마친 뒤 활명수를 마셨다.

"이걸 마셔야 소화가 되거든. 먹은 게 쫙 내려간다니까."

이때 할머니들이 말하는 건, 약국에서 흔히 파는 75밀리미터 용량의 '까스활명수'가 아니었다. 할머니들은 커다란 갈색 플라스틱병에 든 대용량의 '활명수'를 작은 컵에 따라 마셨다. 그것은 탄산이 들어 있지 않았고 맛은 더 진했으며 뚜껑을 열면 오묘한 향기를 풍기는 짙고 검은 액체였다. 하루는 소화가 안 되기에 약국에 있던 그 큰 활명수 병을 열고 마셔보았다. 강렬한 계피와 온갖 향신료의 냄새가 영혼의 밑바닥까지 뒤흔들더니 끈적하고 달콤한 액체는 식도를 타고 천천히 흘러내려 위벽을 한 바퀴 휘감은 뒤 어디론가 스르륵 흡수되어버렸다. 별 기대를 하지 않고 마셨는데, 효과는 의외로 좋았다. 정말로 소화가 잘됐고 기분마저 좋아졌으니까. 그 후로 한동안은 나도 식후에 활명수를 작은 시럽용 컵에 따라 마셨다. 본래 마시던 커피보다 활명수를 더 좋아하게 된 것이다.

- p.124

집 가까운 도서관에선 1년에 한 번 책을 나눠준다. 아마 너무 오래되거나 중복 소장하고 있는 책들을 처분하기 위한 행사일 거다. 올해도 로비 한 편에 작은 서가가 설치되고, 거기에 일종의 버림받은 책들이 놓여 있었다. 도서관으로부턴 버림받았을지 몰라도 만약 누군가가 집으로 데려간다면 그 책은 새로운 삶을 부여받은 셈이다. 내가 챙겨온 몇 권의 책도 그렇게 다시 태어났다.

- p.219

도서관과 책을 좋아하면서, 음식에 대해 할애하는 분량이 수상쩍게 많은, 약사가 쓴 책이라니.

평행세계의 내가 약사를 했더라면 이 비슷한 삶을 살지 않았을까.

댓글